鹿児島大学理学部長

冨安 卓滋

学位:博士(理学)

専門:分析化学・環境化学

~理を学ぶ~

鹿児島大学理学部(鹿大理学部)は、1901年(明治34年)創立の第七高等学校造士館「理科」(七高理科)に起源を持つ、歴史ある学部です。その伝統は、鹿児島大学文理学部理学科などを経て、今日の鹿大理学部理学科へと受け継がれています。さて、理学部とは何をするところなのでしょうか。

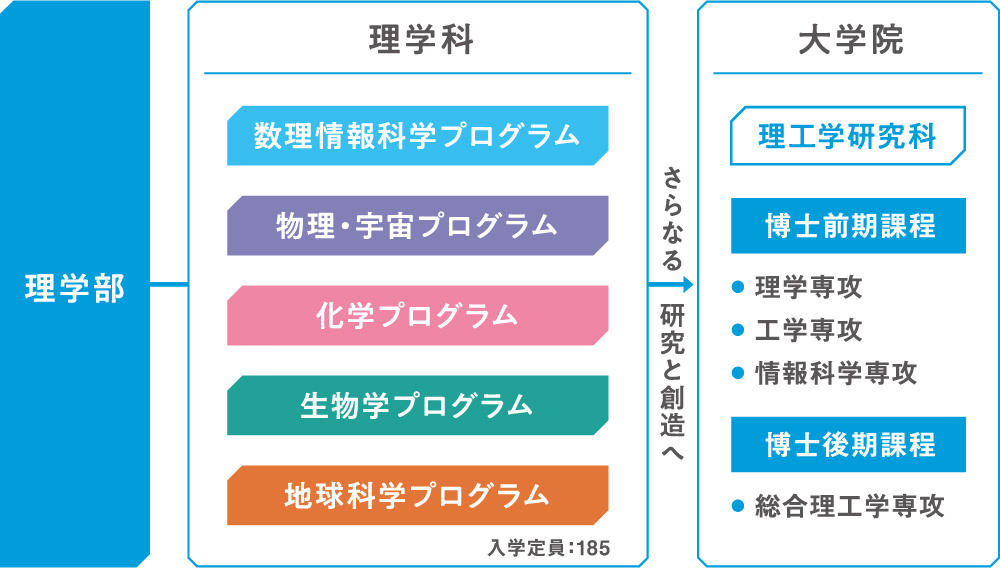

鹿大理学部の教育プログラムは、数学や情報数理を学ぶ「数理情報科学プログラム」、理論・実験物理学や宇宙を学ぶ「物理・宇宙プログラム」、分子機能化学、有機生化学、環境解析を学ぶ「化学プログラム」、生命機能や多様性生物学を学ぶ「生物学プログラム」、地球科学や孤島火山を学ぶ「地球科学プログラム」から構成されています。

この世界を構成する真理の解明を目指す中で、このような学問体系が形成されてきました。突き詰めて言うと、理学部は、森羅万象の中にある理(ことわり)を学び、そして、その理を探求する術(すべ)を学ぶ場所と言えるでしょう。

理を学ぶことにより、知識だけではなく、物事の本質を見抜く目が養われていきます。これは、どんな場面においても大きな力を発揮するものとなります。実際に、鹿大理学部で学んだ学生は、研究者、教育者、技術者などに育ち、幅広い分野で活躍しています。また、昨今、意図的に流される誤った情報をも含む様々な情報が氾濫する中で、自分を見失わず論理的に判断する基準を与えてくれるものともなるでしょう。

今、皆さんの前には、まさにその力を蓄えるための門戸が広く開かれています。その一歩を踏み出し、真理を探求する道を共に歩んでいきましょう!

「理学」は、自然現象の中に潜む真理を探究する学問であり、そこで明らかにされた自然法則は人類の英知や文化の中に蓄積され、科学技術の発展を支えてきました。こうして現代社会は豊かなものになりましたが、豊かさの裏では環境やエネルギーなどに関する新たな課題も生じました。このような問題を解決するためにも、真理の探究と共に、物事の原理を基礎から理解する「理学」のさらなる進展は不可欠です。鹿児島大学理学部は南九州という自然に恵まれた地理的特色を生かしながら、基礎科学を中心とする自然科学の最新の教育・研究を進めます。

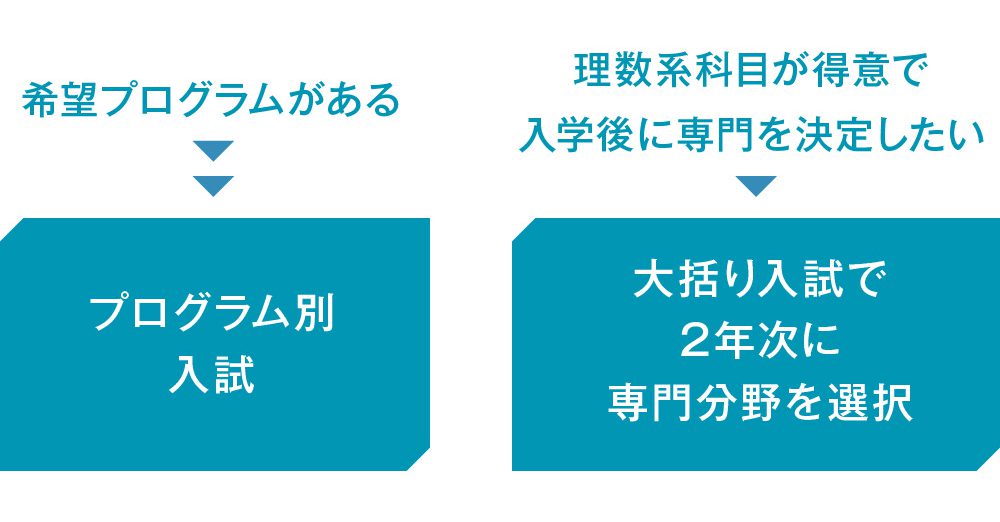

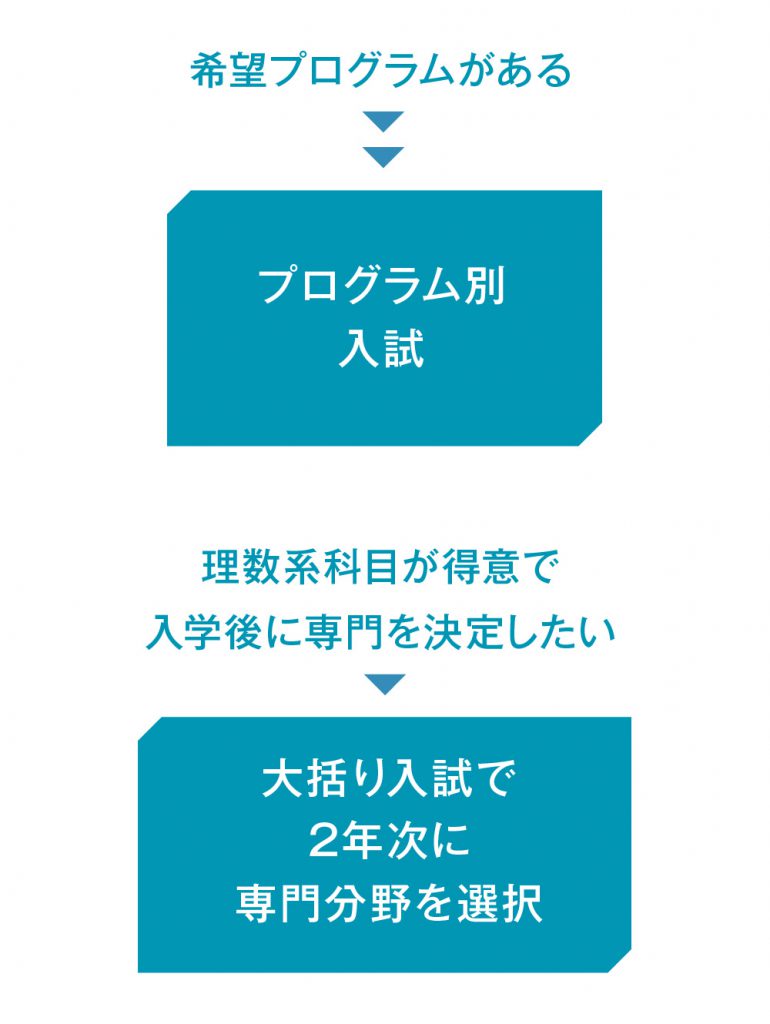

※()内は目安の定員です。

※1 一般選抜(前期日程)、学校推薦型選抜Ⅱ

※2 一般選抜(後期日程)、総合型選抜(自己推薦型選抜)、国際バカロレア選抜

※ 2025年時点の内容で教育内容が変わる場合があります。

理数系の一般的かつ基礎的な素養と専門分野の知識と技能を修得する

一般コースの教育課程に加え、本格的な研究環境のもとで課題探求能力を深化させる

鹿児島大学理学部は多様な科学的問題に対応できる幅広い課題探求能力の育成を図ることを目標とし、次のような人材の育成を目指します。

鹿児島大学理学部は、全学の学位授与の方針及び理学部の教育目標に鑑み、以下の能力を身に付け、所定の単位を修得した者に学士の学位を授与します。

鹿児島大学理学部は、学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)に掲げる能力を備えた人材を育成するために、以下に示す方針に基づいて、教育課程(カリキュラム)を編成します。

1.初年次から卒業まで系統性のある教育課程の編成

①主として初年次教育科目、グローバル教育科目、教養教育科目等を学ぶことによ

り、グローバルな視点から俯瞰的に考えるための幅広い教養と国際感覚を身に付

けます。

②理学部共通科目等を学ぶことにより、理学における基礎知識を分野横断的に修得

し、理学分野の諸課題に対する幅広い知識と多面的に考える力を身に付けます。

③各プログラムが開講する専門科目等を学ぶことにより、各専門分野における高度な

知識や思考力、実験法を修得し、理学的視点からの調査力・分析力及び課題発見

能力を身に付けます。

④各プログラムが開講する特別研究、特別演習、論文講読を通じて、自律的で実践的

な課題解決能力と柔軟な理学的発想力を養い、高い倫理観、コミュニケーション

能力、及び他者と協働する能力を身に付けます。

⑤資格科目等を学ぶことにより、教員や学芸員などの資格が取得できます。

2.目的・目標に応じた方法による教育の実施

学位授与の方針に掲げる能力を育成するために、各科目の目的・目標に応じた方

法による教育活動を行います。

3.厳格な成績評価の実現

各科目において教育・学修目標と評価基準を明確に示し、厳格な成績評価を行い

ます。

| 1901(明34.3) | 第七高等学校造士館 |

| 1945(昭20.6) | 鹿児島大空襲により、七高理科の建物は一部を残して焼失 |

| 1946(昭21.1) | 出水町に移転。高尾野校舎にて授業再開 |

| 1947(昭22.9) | 鶴丸城跡に復帰 |

| 1949(昭24.5) | 文理・教育・農・水産の各学部誕生。文理学部は社会学科、文学科、理学科から構成 |

| 1952(昭27.4) | 大火により、鶴丸城跡にあった一般教養部の建物は一部を除き焼失 |

|

1955(昭30)~ 1958(昭33) |

郡元キャンパスに移転 |

| 1964(昭39) | 文部省は終戦直後のベビーブームのため大学生が急増した時期をとらえ文理学部改組の方針を固める。 |

| 1965(昭40) | 鹿児島大学理学部創設(数学、物理学、化学、地学の4学科) |

| 1976(昭51) | 生物学科を増設 |

| 1977(昭52) | 大学院理学研究科(修士課程)の設置 |

| 1986(昭61) | 第2次ベビーブームによる団塊の世代が受験する時期となり入学定員の臨時増募がなされた。 |

| 1997(平 9) | 教養部廃止に伴い学科の改組が行われ、数理情報科学科、物理科学科、生命化学科及び地球環境科学科の4学科となり,教養部自然科学系教官の大部分は理学部所属となった。講座は複数の教授がいる大講座となった。 |

| 1998(平10) | 理学研究科と工学研究科を統合した理工学研究科(博士前期課程,博士後期課程)が組織された。 |

| 2000(平12) | VERA(天文広域精測望遠鏡)入来観測局の設置 |

| 2001(平13) | 宇宙開発事業団及び国立天文台との連携大学院を創設 |

| 2004(平16) |

国立大学法人 鹿児島大学理学部へ移行 |

|

2020(令2.4) |

理学部理学科5プログラム(数理情報科学プログラム、物理・宇宙プログラム、化学プログラム、生物学プログラム、地球科学プログラム)へ改組 |

1901年(明治34年)10月25日

第七高等学校造士館の開校当日写真 旧鶴丸城内の本館前庭にて

現在は県立黎明館の敷地となっている

国立大学法人 鹿児島大学 理学部

〒890-0065 鹿児島市郡元一丁目21番35号

市電

郡元行き「唐湊」または「工学部前電停」下車

市バス

11番鴨池・冷水線、20番緑ヶ丘・鴨池港線「法文学部前」下車

JR

「鹿児島中央駅」下車、市電または市バスに乗りかえ

鹿児島空港

リムジンバス(鹿児島行)乗車、「天文館」または「鹿児島中央駅」下車。市電または市バスに乗りかえ

※鹿児島中央駅から理学部まで約1.2Km、徒歩約25分